国語便覧を読む大人が増えている?

最近「国語便覧」が飛ぶように売れているのだそう。

国語便覧といえば、高校などの国語の副教材として文学史など国語に関する様々な情報がたくさん

掲載された分厚い雑誌みたいなやつですね。

そして特に売れているのは「第一学習社の国語便覧」なのだとか。

担当者が恐怖を感じるほどの過去最速で完売したことがSNSでも話題になっていました。

なんでこんなに売れているのか、というより今になって注目されるようになったのか気になりますね。

なんとなく売れる理由はわかります。自分も高校生のときに使っていた国語便覧だけは今でも大切に本棚にしまっているんですよね。そして大人になった今でも新しいものを購入して眺めたりしています。たまに眺めると面白いんですよね。最近「大人の学び直し」と言われるようになったのも関心の集まる理由なのかもしれませんね。

そして恐ろしいほど値段が安いんです。

カラーページの量と情報量に対して明らかに値段が安いんですよね。

第一学習者の国語便覧はオンライン販売がほとんどその中心のようですが、価格をみると1,000円ちょっとで購入できるんですよね。

書店で手に入る出版社のものもありますので、ぜひ一度手に取ってみてほしいと思います。

わが家にある国語便覧は以下の3冊があります。

【高校の国語の副教材として配布されたもの】

【社会人になってから買い足したもの】

【最近新しく買い足したもの】

こちらの数研出版の国語便覧に関しては楽天ブックスでも取り扱いがありました。

古い時代の国語便覧と新しい国語便覧を比べるだけでも扱われている作家のやページ数に違いがあったり

なかなか面白いです。

数研出版には大学時代の就職活動で本社にお話を聞きに行った記憶があります。数学のチャート式のイメージが強いですが、国語などの他の教科も手掛けています。

正直高校生の頃はあまり国語便覧の面白さを感じることはなかったのですが、大学生になってからはその面白さに気がついたのでした。京都で暮らしていたときも、国語便覧は実家から持っていきました。

古文に始まり近代文学の文豪たちから現代作家に至るまで網羅されていたので本を探す時によく参考にしたものでした。

川端康成の『古都』、谷崎潤一郎の『細雪』、三島由紀夫の『金閣寺』、など京都を舞台とした作品を読み漁り

大江健三郎や村上春樹などの作品も国語便覧を参考に読み進めたものでした。

自分の興味関心をもとに探していくのも良いと思うのですが、国語便覧の文学史を参考に眺めていると次に読む作品や作者の視野が広がっていくのがわかります。

まだまだ読んだことのない作品も多いので、最新の国語便覧も眺めながら探していこうと思います。

毎年文化庁が「国語に関する世論調査」というものを発表しています。

ということがこの調査の目的とされています。

この調査では5年に一度くらいに「読書」に関する調査があります。

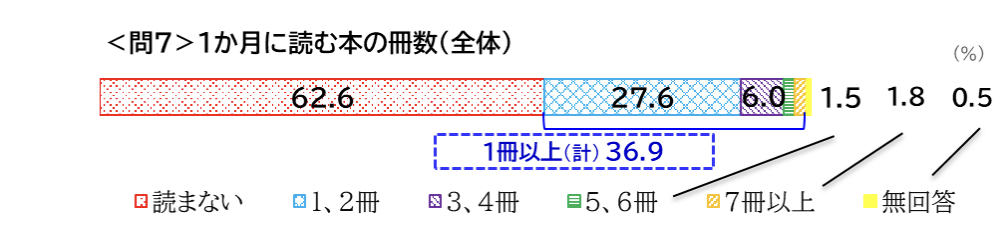

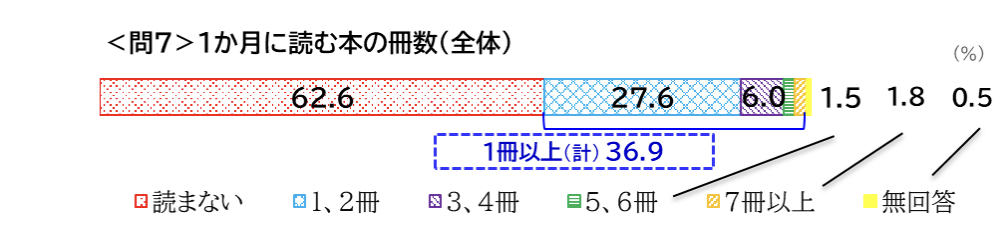

1ヶ月にだいたい本を何冊読むのかとの調査では、実に6割以上が一冊も読まないと回答されたのだそう。

【令和5年度「国語に関する世論調査」の結果についてより引用】

さらに

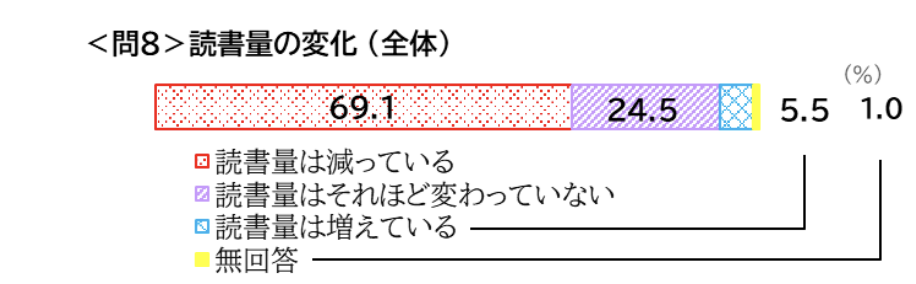

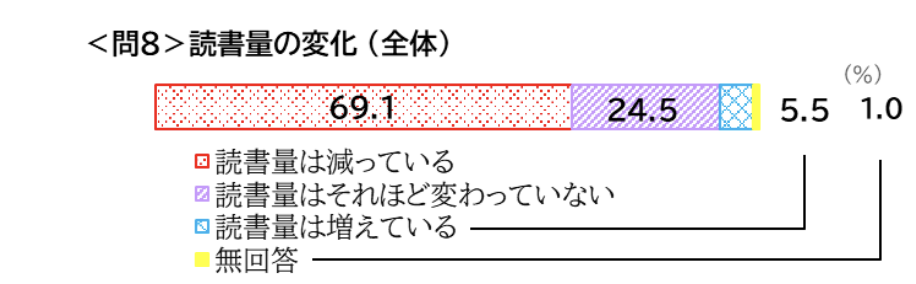

以前と比べて読書量は減っているかという問いに対して実に7割近くが減っているとの回答をされたようです。

【令和5年度「国語に関する世論調査」の結果についてより引用】

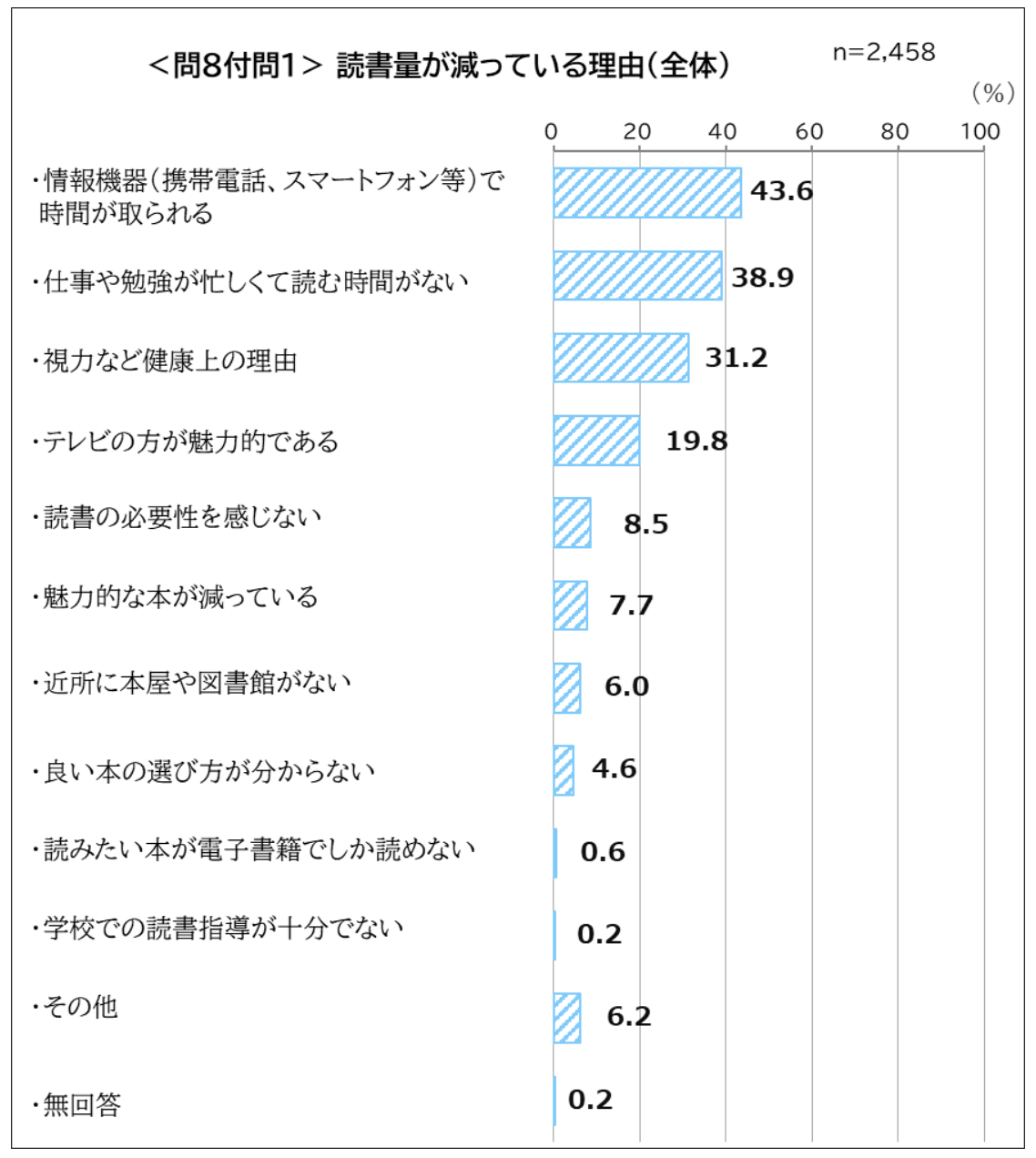

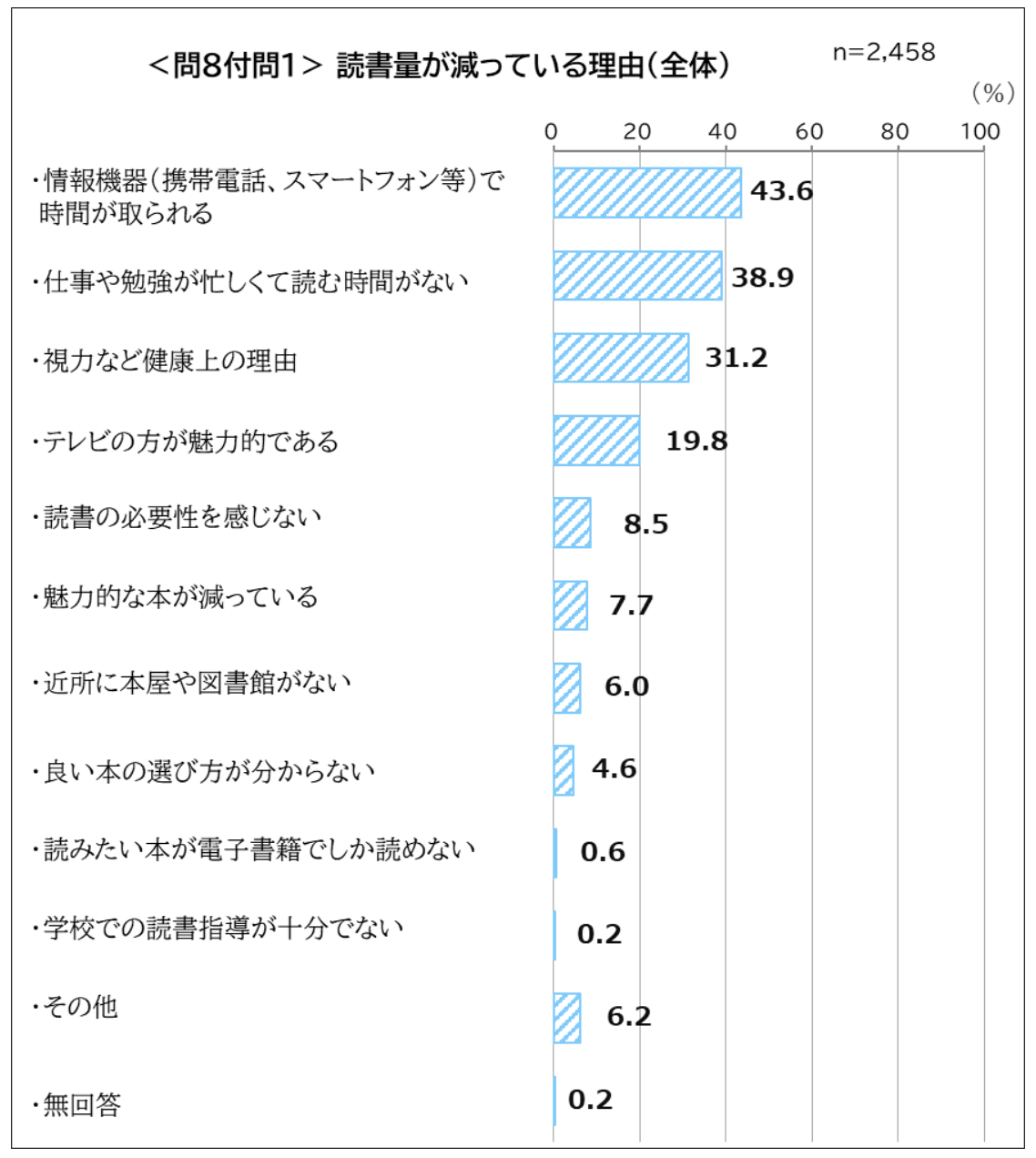

なんで多くの人が本を読まなくなったのかという点に関しては以下がその理由です。

【令和5年度「国語に関する世論調査」の結果についてより引用】

スマホの利用や仕事や勉強の忙しさが本を読めなくしているのでしょうか。確かに自分も社労士や行政書士の試験勉強の期間は関係ない本はほとんど読むことはありませんでしたが・・・。

仕事や勉強の合間に生まれた時間はスマホやテレビで消費されているのだろうなというのが周りを見ていても想像できます。

大学時代に三島由紀夫などの文学を読み、実際に創作ノートを頼りに現地を歩いてみたりしていたのですが、その時のことはとても印象に残っていますし、今でも時折読み返したりしています。国語便覧が読書の面白さに気が付くきっかけになると良いなぁと思うのでした。

月に一冊も本を読まない人が大多数を占める中、3冊以上読む人は上位10%に入ることがわかります。

本を読む人は本当にたくさん読まれます。読む人と読まない人の差が極端に広がっているのかなぁ

と考させられる調査結果ですね。

「読書」と聞くと

の中での一説がいつも頭の中に浮かんできます。

読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。

(中略)

ほとんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失っていく。

(中略)

彼らは多読の結果、愚者となった人間である。

ショウペンハウエル『読書について』(岩波文庫、1960年)

ショウペンハウエルのこの一説は「本は読めば読むほど良い」という自分のイメージを良い意味で壊してくれたのでした。

薄くて読みやすい本ですのでおすすめです。

読書離れが叫ばれていますけど、一方ではスマホの普及によって現代人は昔の人よりも

「活字を読む量」というのは多くなっているのではないかとさえ思います。

そういう意味では

ショウペンハウエルの言葉はそんな「スマホの中の活字ばかりを多読に費やす我々」を警鐘しているような、そんな気がしてくるのでした。

そしてあらためて

本を読むことと合わせて、自分の頭でも考えてみることの大切さに気が付かされますね。

国語便覧をぱらぱらめくってみると、いつも新しい発見や興味が湧いてきます。

その本が書かれた時代背景なども丁寧に教えてくれます。

興味が湧いたら一度書店の参考書コーナーで手に取ってみるのがおすすめです。

「本を読むことって面白いんだな」と気づかせてくれる国語便覧のお話でした^^

コメント