子どもの名付けでいろいろと考えたこと

うべの石ころ

うべの石ころいよいよ来月、はじめてのわが子の誕生の予定日が近づいています。

今は出産準備でいろいろと買い進めているのですが、やっぱり悩んだのが

子どもの名前をどうするか

ということ。

みなさん画数、音の響き、呼びやすいかどうかなどなど、いろいろな要素を考えながら「これだ」と思った名前を与えてあげるのだと思います。

自分の名前は名字の画数をもとに縁起の良い画数の漢字のなかから選んだと両親は言っていました。一方、奥さんの方は名前は生まれる前のお腹の中にいたときから呼びかけていた音を取ってつけたのだそう。最近の名付け事情はどうなのでしょうか。

18週目の頃、奥さんの病院に付き添いにいったときに

「性別は知りたいですか?」と先生から聞かれ、

そのときに男の子かもということがわかりました。

やっぱり性別は気になってしまいますよね。

その後もやっぱり男の子で間違いなさそうとのことで、そこから男の子の名前を考えなきゃなと思いながら

あっという間に時間が経ちました。

そんな中、

最近では(2025年5月26日以降)改正戸籍法が話題となりました。

出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、そのフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。

(中略)

フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。こうしたフリガナが使用されると、各種の行政手続きやこどもの学校生活など、日常の生活に混乱を招くおそれがあるため、一定のルールが設けられるものです。

政府広報オンラインHPより引用

法務省のHPにも以下のように書かれています。

【法務省HP より引用】

いわゆるキラキラネームが社会やその子どもに与える影響や、昨今の社会情勢も踏まえて改正されたのだと思います。

一番良いのはまずは子どもが元気に育ってくれることで、その延長線上でいつか自分の名前も気に入ってくれたら良いなと思っています。

いずれにせよ、

名前の音や文字の意味が与える影響をより先々まで見通して名前をつけてあげなければならないなと感じます。

司法統計年報(家事編)を確認してみると

日本ではここ数年横ばいで年間でおおよそ5000人ほどが名前を改名しようとされているようです。

それぞれにどんな理由があるのでしょうか?

このことについて2019年の記事ですが、クローズアップ現代で「“改名”100人 私が名前を変えたワケ」として報道されていました。

さまざまな理由で名前を変える人々の様子を見ていろいろと考えさせられるものがあります。

こちらのYouTubeにもさまざまな考えを持つ人の意見がありました。

もちろん名付けられた子に責任はまったくないのですが。

もしも子どもの名前で個性を出したいということを第一の目的としてしまうと

どんどん方向性がずれていわゆるキラキラネームになってしまうのかもしれません。

そもそも名前というものは固有名詞です。その固有名詞の役割を今一度ここで確認すると「同一の部類の中にある個々の事物と他とを区別するために与えられるもの」ということになります。

あくまでも自分の考えですが、もしも誰からも読むことのできない名前をつけてしまったら、そもそもの個人を特定するという名前(固有名詞)としての役割を損なってしまうのではないかという気がしてしまいます。

名前で個性を出すことを第一にしてしまうと、それは果たしてその子のためになるのだろうかとも感じます。そういう意味で、わが家では子どもの名前を考える上での大前提としてこの点をまず意識して考えました。

少し話は変わりますが、

以前仕事で社会保険関係の手続きをしたときのこと。

扶養の追加手続きが年金事務所から返戻されたことがありました。

読み仮名も漢字も情報はすべて合っているはずなのに何故返戻されるのか分からなかったのですが

問い合わせて判明した理由は「読み仮名の横棒が全角と半角で違います」とのことでした。

名前の読み仮名に横棒が使われていて珍しいなと思っていましたが、「ー」なのか「-」なのかでも行政の手続き上は弾かれてしまうことをこのときに初めて知ったのでした。

もちろん読み方の音で変換しても一回で名前は出ませんので何度も確認しながら手続きをしたのでした。

名前を扱う職業に就かれている方々や学校の先生などは大変かもしれないなと思ったのでした。

このような例はほかにも数々あります。

この頃の経験あたりから、子どもの名前と固有名詞の関係を考えるようになったのでした。

自分や姉と弟の名前はすべて良いと言われた画数から名前が付けられました。その自分の弟は現在男の子が2人います。この2人の名前はその画数の中から選び、もう一文字を付け足して広げていけるようにと名付けたのだそう。

一般的に子どもの名付けの参考としては

・意味

・響き

・呼びやすさ

・漢字の画数、縁起

・流行や人気の名前

・文化や趣味から

・国際性(海外での呼びやすさ)

などを書き出して考えていくのではないでしょうか。

最近は子どもの名付けサイトなども多く、画数と運勢などを提示してくれるサイトも出てきましたね。

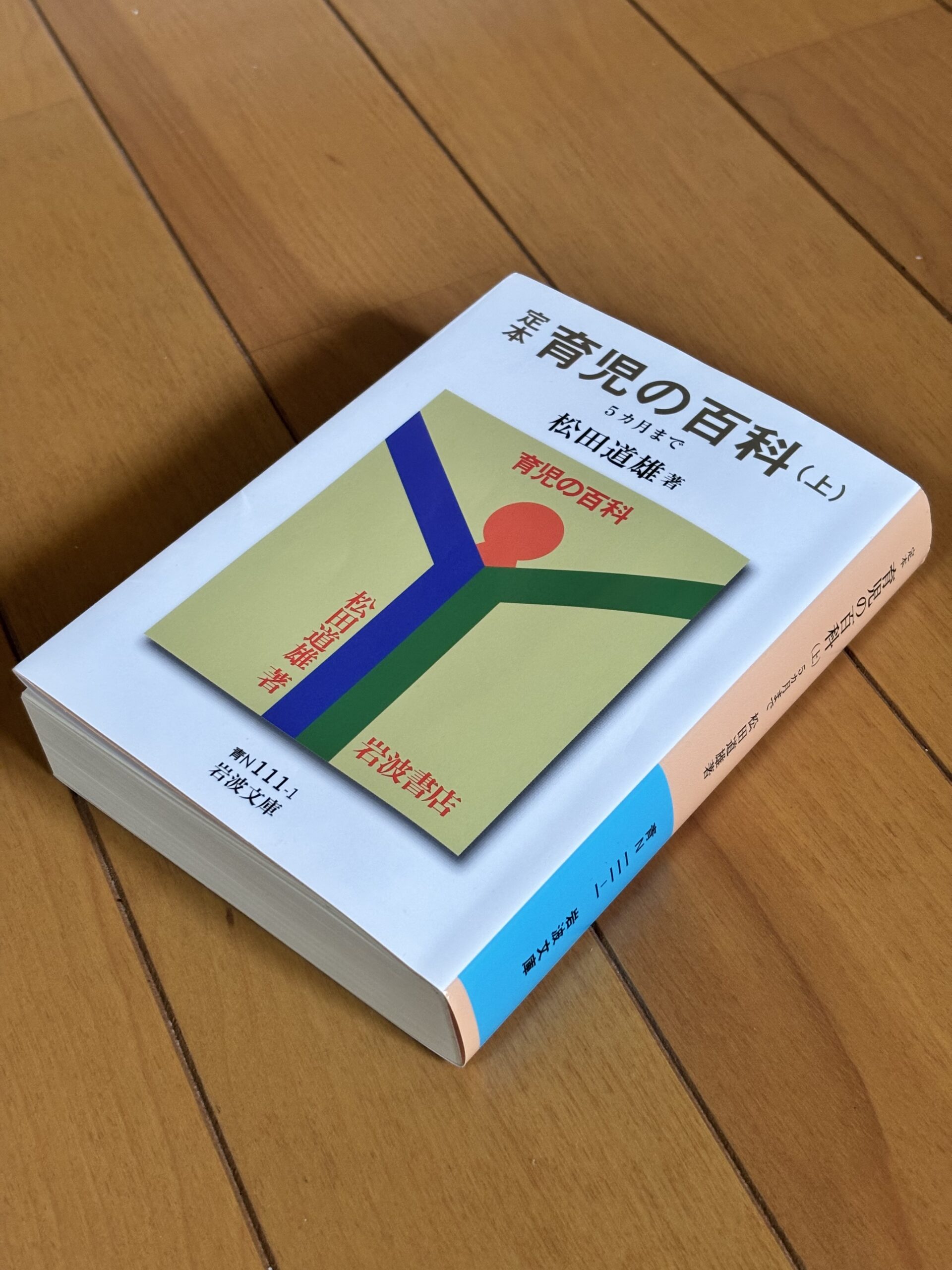

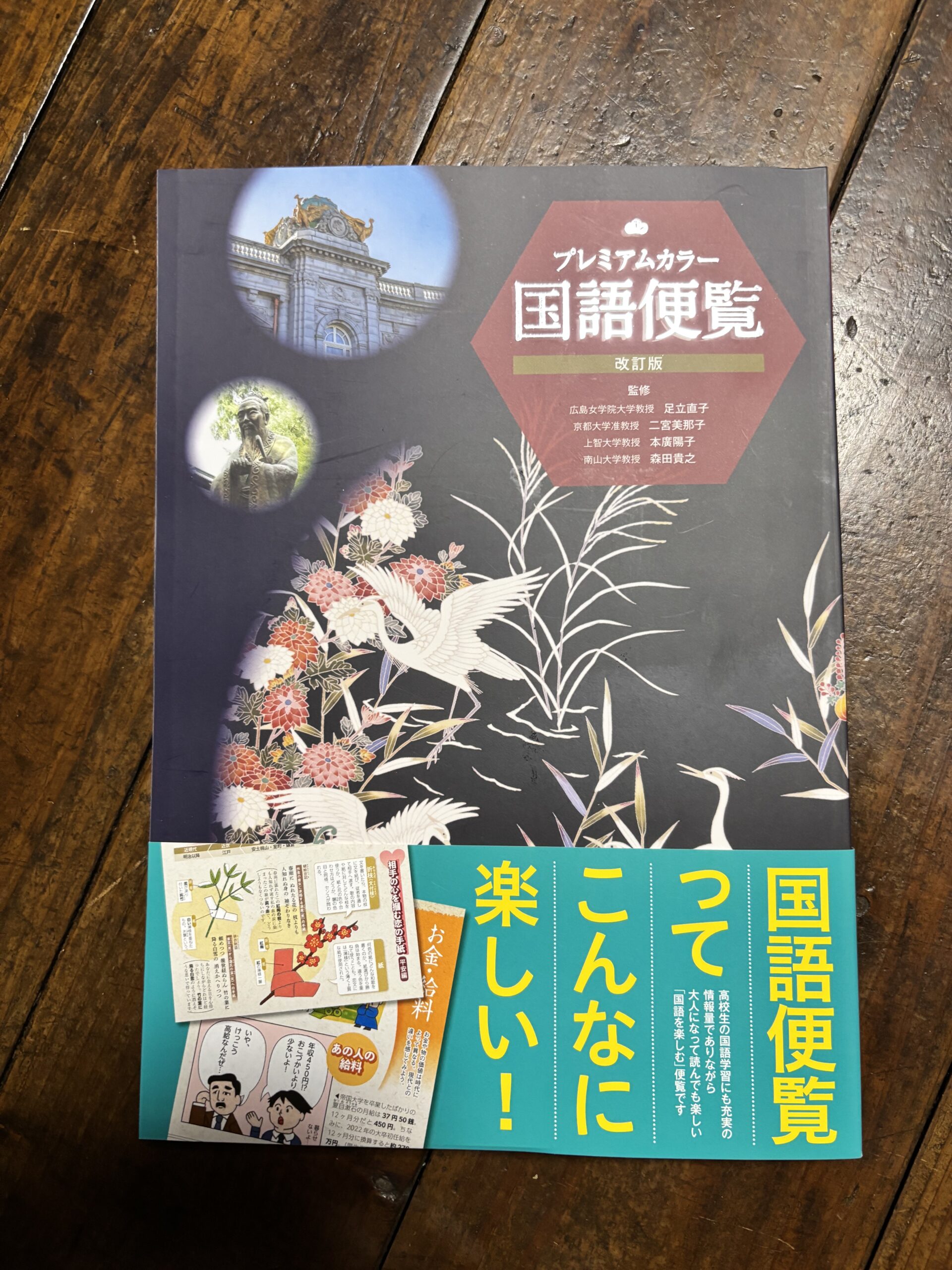

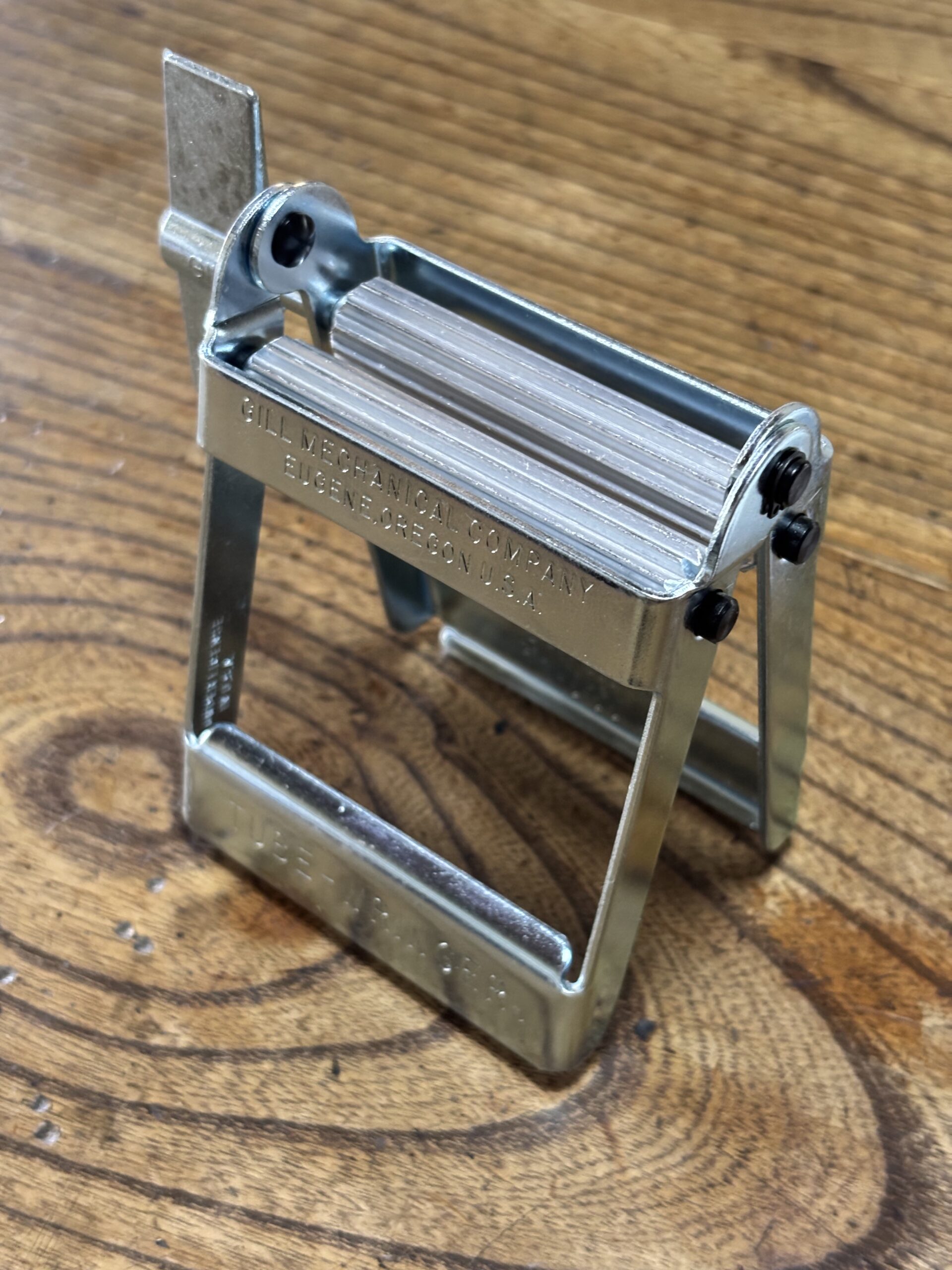

そんな中で、自分が子どもの名前を考えるときに参考にしようとずっと手元に置いていた本があります。

それがこちら。

※こちらの『人名字解』は現在中古でしか出回っていないようです。

白川静(しらかわしずか)先生は2006年に96歳で亡くなられるまで自分の母校でもある立命館大学で長年教授を務められた漢字研究者です。中国の古代文字を独自の方法で読み解くことにより、これまで2000年以上正しいとされてきた『設文字解』の文字解釈を大きく塗り替える新しい学説を打ち立てられました。

普段何気なく使っている身の回りの漢字がどのような成り立ちとしているのかをわかりやすく解き明かされています。

「いつか自分の子どもに名前をつけるなら、この本を読んで参考にしよう」

学生の頃からそう思っていたのでした。

たとえば手元の『常用字解』で「愛」という漢字を調べてみます。

立ち去ろうとして後ろに心がひかれる人の姿であり、その心情を愛といい、「いつくしむ」の意味となった。国語では「かなし」とよみ、後ろの人に心を残す、心にかかることをいう。それより愛情の意味となった。…

白川静『常用字解[第二版]』平凡社 より引用

この解説を読むと「愛」という文字の成り立ちと意味がわかります。

立ち去ろうとしているけれど、気になって後ろに心がひかれる人の姿、気になって心惹かれてしまう心情が合わせて浮かび上がってきますね。

愛=LOVEというようなイメージがありますが、それは西洋的なイメージであって、ついつい直接的な意味やイメージに結びつけて理解しようとしてしまっている自分にハッと気がつかされます。

じっくり読むというよりも、気になった文字を調べてみるという使い方が良いと思います。子どもがいつか漢字を勉強する時期がきたときは、この本も手本に一緒に勉強したいなと思うのでした。

もっと多くの人に知ってもらえると良いな、そう思える本です。

いろいろな名付けの方法があると思いますが、わが家では上記の本を参考に一通りすべてのページをめくりながら気になる文字を探して読み込みました。これ以上は思い浮かばない、そんなくらいに考えたと思います。

こんな決め方もあるんだなという一つの例として参考になればと思います。

わが子の誕生の予定日もいよいよ来月に迫ってきました。

わが家は名前の漢字の意味、響き、文字の見た目、これらを重視して候補は決まりました。自分でなぜそうなるのか理由のわからない「画数の運勢」のようなものは一切確認していません。それよりも、子どもの将来を見据えて文字を選びました。あとはわが子がいつか名前を気に入ってくれるといいな、今はそんな気持ちです。

自分の名字を調べてみると、全国に10人ほどしかいないのだそう。

とても画数が多い名字のため、名字と名前とのバランスにも悩みました。

しかし、

ご先祖様が残してくれた素晴らしい名字に新しい名前をつける、素敵なことだなと思います。

子どもの数だけ名前があり、名付け方があります。

今まではなんとなく聞き流していた名前の世界ですがいざ自分の立場になってからは一生懸命に考えました。

名前って奥が深いなぁと実感した今日この頃なのでした^^

コメント